ユニクロを匠Methodでリバースエンジニアリング

この記事は匠塾アドベントカレンダーの7日目の記事です。

本日のテーマですが、「なにかのサービスを匠メソッドでリバースエンジニアリングします」と宣言してました。

じゃあ何にしようか…。ふと、最近気づけばユニクロばっかり着ているな…と感じたので、今回はユニクロのビジネスモデルを匠Methodでリバースエンジニアリングしてみます。1

そもそも匠メソッドって何?という方は 参考リンク に有用なリンクを置いておきましたのでそちらを見てみてください。

リバースエンジニアリングとは

匠メソッドのリバースエンジニアリングとは、既存の企業やサービスの戦略を匠メソッドのモデルに当てはめるとどうなるのか?を考えるワークです。 リバースエンジニアリングは、匠メソッドのモデリングを練習するための有効なアプローチです。

通常の企画などで匠メソッドを使用すると、アイデア出しも並行して行う必要があり大変です。 一方、リバースエンジニアリングでは、既にあるものをモデリングするためモデリングに集中することができます。 また、HPなどに答えが書いてあることがあるため、ゼロベースでモデルを起こすのよりも難易度が低いです。

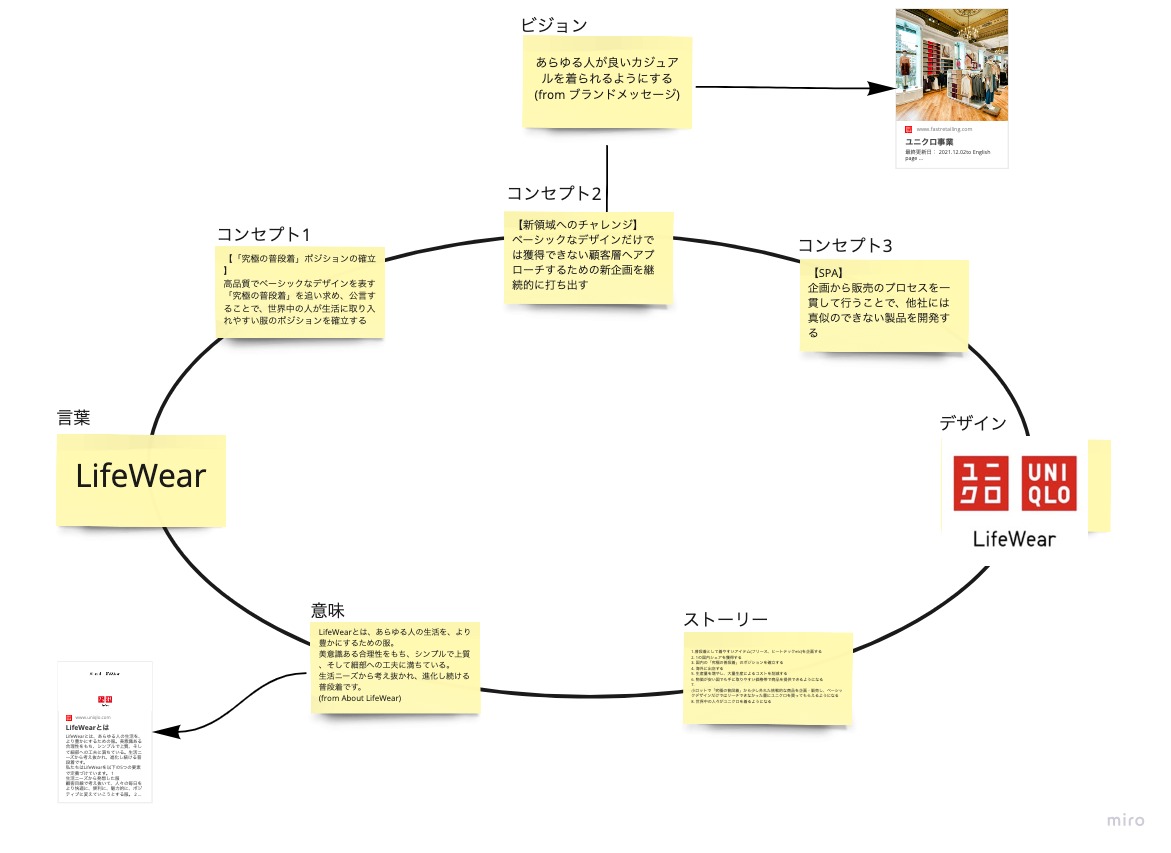

作成したモデル

作成した価値デザインモデルはこちらになります。(今回は時間なくて価値デザインモデルだけで勘弁してください汗)

どのようにリバースエンジニアリングしていたのか、各要素ごとに解説します。

ビジョン

ビジョンは「あらゆる人が良いカジュアルを着られるようにする」としました。

これはユニクロのHP内にあったブランドメッセージからそのまま引用しています。このように、ビジョンやコンセプトとなる言葉はその企業のHPに大々的に記載されていることが多いです。HPをよく読んで探してみましょう。

コンセプト

コンセプトは以下の3つとしました。

- 【「究極の普段着」ポジションの確立】高品質でベーシックなデザインを表す「究極の普段着」を追い求め、公言することで、世界中の人が生活に取り入れやすい服のポジションを確立する

- 【新領域へのチャレンジ】ベーシックなデザインだけでは獲得できない顧客層へアプローチするための新企画を継続的に打ち出す

- 【SPA】企画から販売のプロセスを一貫して行うことで、他社には真似のできない製品を開発する

コンセプトは主にユニクロのビジネスモデルのページから作成しました。コンセプト1とコンセプト3は冒頭文章の文言を編集して構成しています。

コンセプト2はここ最近のユニクロの動向を見た上で自分で考えて埋めました。「+J」「Uniqlo U」などのデザイナーとのコラボレーション企画は「究極の普段着」からは少し外れた方向性だと思い、これを埋めるためのコンセプトの原動力としてチャレンジ精神があるのではないか、と憶測し、記載しています。

コンセプトは取捨選択に一番時間がかかりました。迷った上でボツにしたコンセプトを書いておきます。

ボツ案1:「コラボレーション」

デザイナーとのコラボレーションや、東レとの素材開発のコラボレーションなど、ユニクロの戦略と切り離せないのがコラボーれションなのではないか、というイメージが有りました。そのため、最初は「コラボレーション」を軸としたコンセプトを置いていました。

ですが、モデリングを進めていくうちに、「コラボレーションは新領域のチャレンジの手段でしか無く、目的レベルなのではないか」という解釈にいたり、現在のコンセプト2へと置き換えられました。

ボツ案2:「安価」

ユニクロと聞くと安価なイメージがあると思い、これをコンセプトに入れることも検討しました。ですが、ユニクロのビジネスモデルのページの中には安価であることを売りにする表現がどこにもなかったため、企業戦略としてはふさわしくないと思い、コンセプトからは除外しました。2

ボツ案3:「在庫コントロール」

ユニクロの在庫コントロールはかなりの強みだと思っています。店舗の張り紙に「在庫を切らさないようにします」的なメッセージが書いてあった印象があり。実際、アプリを使えば全ての店舗の在庫状況をユーザーが見られるようになっているので在庫コントロールが強みであることは間違いないと思います。ただ、他のコンセプトと並べたときに、ちょっとレベル感が違うかなー、と感じたため、コンセプトからは取り下げました(コンセプト3の手段の位置づけになりそうです)。

言葉

言葉には「LifeWare」を置きました。

言葉はCMなどでも起用されるキャッチーな響きのものを置きます。最近のユニクロのCMでは「LifeWare」のキーワードが必ず出るようになっていますし、柳井氏が昔から唱え続けていた「究極の普段着」という言葉をコンパクトかつスタイリッシュにまとめたワードということで間違いないんじゃないかと。

意味

意味は言葉の説明です。

ユニクロはLifeWareのマガジンサイトを持っているのですが、なんとその中にLifeWareとはというそのまんまなページがありました。このページの冒頭の文章をそのまま意味に記載させていただきました。

デザイン

デザインはブランドロゴ+LifeWareです。

リバースエンジニアリングの際は、ブランドロゴが既に用意されている場合がほとんどです。ロゴをそのままデザインとしても良いですし、モデリングの途中でもっとふさわしいデザインがあれば別のものを置いても良いです。 今回は特に他に見つからなかったため、言葉の「LifeWare」を含んだロゴにしました。

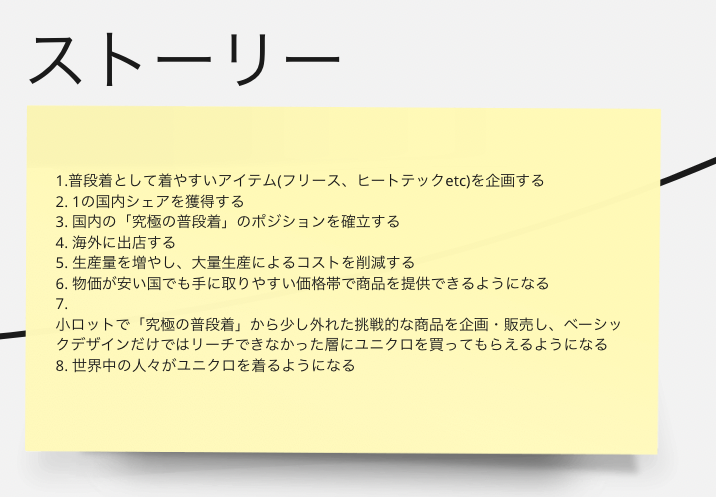

ストーリー

ストーリーは自分で考えて作りました。

企業沿革などから引っ張って作成する方法もありますが、ビジョン達成のためのストーリーを書くとなると未来のことも書くので沿革だけだと不十分になる可能性があります。

今回はビジョンがわかりやすく、ユニクロの行っている事業との結びつけもしやすかったので、こんな順番で進んでいけばビジョンが達成できるのではないか、という考えを自分の中で巡らせて編集しました。

まとめ

今回はユニクロのビジネスモデルを匠メソッドでリバースエンジニアリングしてみました。前述したとおり、リバースエンジニアリングはモデリングの難易度が比較的低く、練習としてとても良い題材でした。

みなさんもぜひ、自分の好きなものだったり、気になってるものなどを題材に、リバースエンジニアリングでモデリングの練習をしてみてください。

おまけ

今回、調査してて初めて気づいたんですが、ユニクロには工場の技術アドバイスを行う「匠チーム」なる組織があるそうです。ユニクロのビジネスモデルのページに記載があるので、匠つながりで気になる方は読んでみてください笑

参考リンク

[1] 匠塾の公開ページ (https://www.facebook.com/takumijyuku/)

[2] 匠塾2021年度アドベントカレンダー (https://adventar.org/calendars/6673)

[3] 匠Methodとは (https://www.takumi-businessplace.co.jp/takumi-method/index.html)

[4] 匠Method 超入門(関西匠塾第一回) (https://www.slideshare.net/hagimotojunzo/method-72390898?qid=e75538a8-e047-45c6-8b09-1cec15fe7a23&v=&b=&from_search=1)

-

今回は「ユニクロ」ブランドの戦略をモデリング対象としました。ファーストリテイリンググループ全体の戦略は対象としていません。↩

-

ジーユーを立ち上げたときに「安価」のイメージをジーユーに譲ることで捨てたのかもしれませんね。ジーユー事業のメッセージにははっきりと「低価格」という表現が使われています。↩

「問いのデザイン」2章の解説を担当しました

先日、「問いのデザイン」の本をご紹介しあした。

こちらの本ですが、とある場所で輪読会を行っておりまして、私が2章の担当でした。その時の発表資料を公開します。よろしければご覧ください。

問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション

この記事はDevLOVE Advent Calendar 2020の8日目の記事です。

何かをファシリテートする立場の人にはぜひ読んでもらいたい一冊。

この本の良いところはやり方にも理論にも偏っていないところ。ファシリテーションの書籍と聞くと、フレームワークをたくさん紹介するようなやり方に寄ったものや、事例ベースの理論に寄ったものは読んだことがありますが、どちらもそのまま実践に移すのは難しいと感じています。前者はどこの場面で何を使うべきなのかというのがわからないと適切に使えない(下手したら逆効果になる)し、後者は状況に合わせて具体的な手順をアレンジする必要があるからです。

「問いのデザイン」は、やり方と理論がバランスよく書かれています。筆者の経験を元にした理論が展開された上で、それをどういう方針でデザインするのかというのが順序立てて紹介されます。以下は「はじめに」からの抜粋となります。

しかしながら、これまでのワークショップ関連書籍では、「問いのデザイン」に関して多くは語られてきませんでした。人間の思考、感情、コミュニケションに関わる複雑な領域であるため、「こうすればうまくいく」というノウハウが語りにくく、理論の体系化が困難であるためでしょう。確実に成果を出すための”鉄則”を提示できないことは、筆者らも変わりません。けれども、これまでの研究成果と実戦経験に基づいて、「うまくいくために、このように考えたら良いのではないか」という思考の補助線をお伝えすることはできるはずです。

引用最後の「補助線」というのがまさにそれで、読み手が実践で応用しやすい具体/抽象のバランスとなっています。

どんな内容が書いてあるのかについては、目次を見ればわかるので敢えてここでは書きません。ただ、冒頭にも書いたとおり、何かをファシリテートする立場の人であれば読んで損はしないはずです。ぜひお読みください。

オンラインLTで意識したこと

この記事は緊急事態宣言 アドベントカレンダーの41日目の記事です。

昨日、以下のイベントでオンラインLTしてきました。

今後オンラインのLT大会が増えていきそうな気がします。オフラインのLTとオンラインのLTと、少し勝手が違うと思っています。オフラインとオンラインの違いと、それに対して自分なりに工夫したことをまとめておきます。

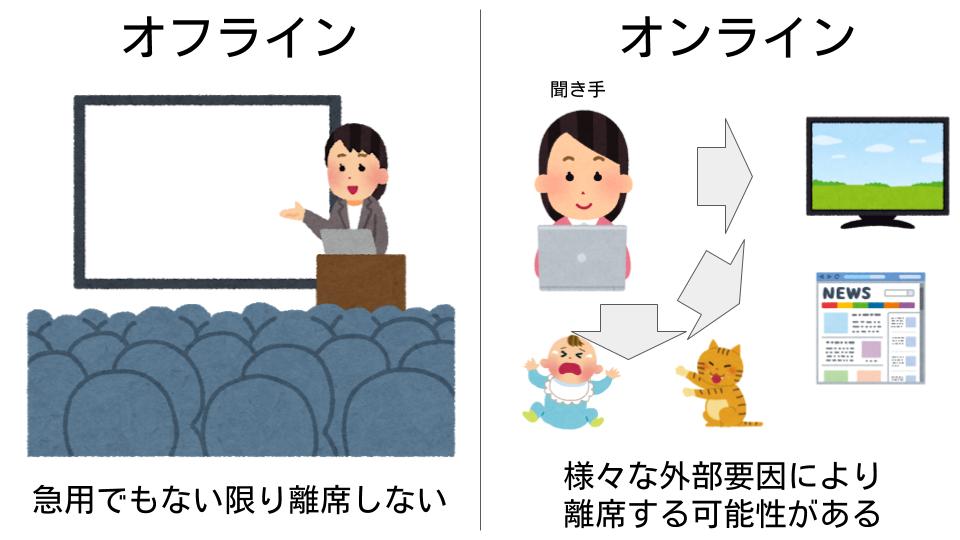

違い1:参加者が離席しやすい

オフラインのイベントと比べるとオンラインのイベントは聞き手が離席しやすい環境にあります。必ずしも終始聞いているわけではない、と考えています。

課題

参加者が離席しやすいことによって、以下のような課題が生じると予想しています。

離席中にスライドが進んで追いつけなくなる

離席中にスライドが進んでしまい、どこを話しているのかがわからなくなります。

更に興味がなくなる→離脱

離席時の内容がない状態だとその後の発表の内容も理解できなくなり、更に興味がなくなる、離脱する等の原因になります

対策1−1:事前に資料を公開する

参加者が離席して聞けなかったところが出てきても追いつけるように、事前に資料を公開し、発表の最初に公開したことを伝えています。

ちなみに公開済のスライドはこちら。

対策1−2:スライドにページ番号を入れる

1−1と併せてになりますが、離席から戻ってきたときに資料を追えるようにスライドのページ番号を入れています。

対策1−3:スタックする情報量を減らす

極力、スライドの間での前提情報を共有しないように意識しました。プログラミングに例えるとグローバル変数を減らしてスコープの小さい変数に分けていった感じです(努力できる範囲ですが…)。

「ずっと前のスライドの情報が無いと理解できない」ような状況になると、席を離れたスキにわけわからなくなってしまう、という状況になりかねないなと思ったので。

対策1−4:1ページに含める情報量を増やす

1−3にも絡みますが、1ページに含める情報量を増やすことでページ遷移回数を減らしました。実際に過去の自分のLT用スライドの枚数と比べてみても単位時間あたりのスライド枚数がかなり少ないことがわかります。

| 発表回 | 形式 | 発表分数 | スライド枚数 | 1分あたりのスライド数 |

|---|---|---|---|---|

| 匠塾LT大会(2019年6月) | オフライン | 7分 | 32枚 | 4.6枚 |

| IoTイノベーションチャレンジ | オフライン | 5分 | 35枚 | 7枚 |

| 匠塾LT大会(2019年12月) | オフライン | 7分 | 42枚 | 6枚 |

| PWA Night | オンライン | 10分 | 30枚 | 3枚 |

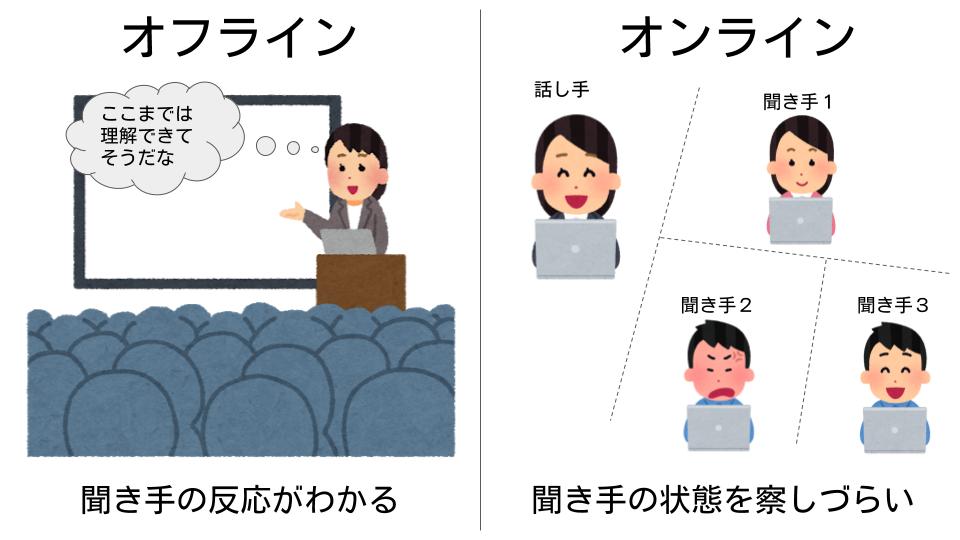

違い2:聞き手の反応を発表者が確認できない

オンラインイベントだと聞き手の反応を確認するのが難しくなります。反応がわからないと、「場の空気感によってここは厚めに説明しよう」等のスイッチングができなかったり、場の盛り上げがうまくいかなかったりするといった弊害が考えられます。

課題

聞き手の反応を発表者が確認できないことによって、以下のような課題が生じると予想しています。

聞き手の状態に合わせられない

聞き手の状態を見ながら話す内容を微調整し…という対応が難しくなります。そのため、聞き手を置き去りにした発表になってしまう可能性があります。

場の雰囲気を作りづらい

LTだと場を盛り上げるために笑いを誘ったり、隣の人と話してアイスブレイクみたいなことができたりしますが、オンラインではやりづらくなります。

対策2−1:最初に聞き手に行動させる

発表の最初の方にTwitterで「Ionicを知っていますか?」というアンケートを投げかけました。

Ionicを知っていますか? #pwanight

— Tsubasa Kato (@acnaman_dev) May 20, 2020

これを実施することで、話し手としても聞き手がいることを実感することができますし、聞き手に参加してる感を味わってもらうことができるかなと思います。いわゆるアイスブレイクですね。

対策2−2:ノリとかパッション系の話し方は控える

LTだとインパクトの強いスライドや自虐ネタを使って場を盛り上げたりとかがありますが、そういうのは今回は抑えました。聞き手の反応がないので、場が盛り上がるということもありません。そうなると、ここって笑いどころ?みたいのが聞き手にもわかりづらくなるので、期待した効果はでなくなってしまいます。

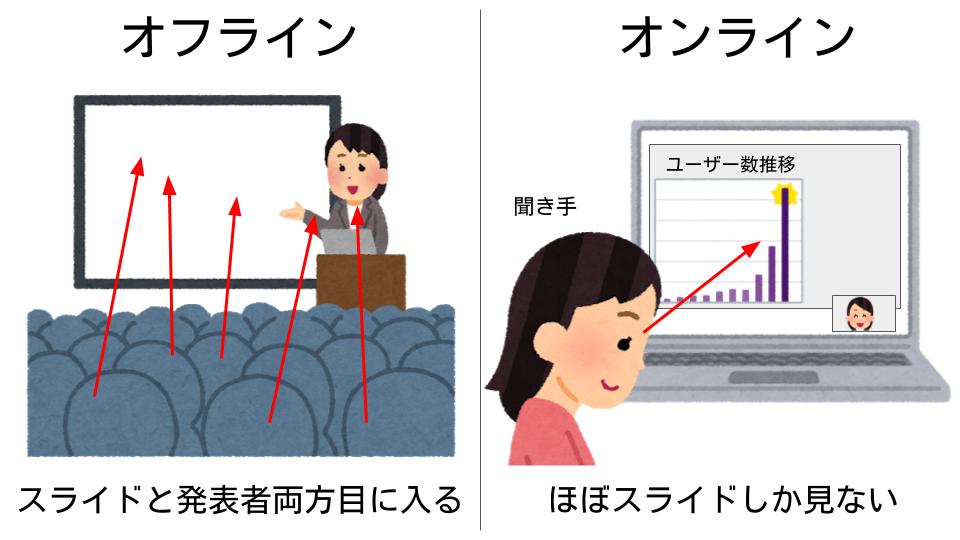

違い3:聞き手の視線はほとんどスライドになる

オフラインイベントだと話し手の表情、身振り手振り等が視界に入ってきますが、オンラインだとほぼスライドを見ながら声を聞くという形になるのでは、と考えています。

課題

聞き手の視線はほとんどスライドになることによって、以下のような課題が生じると予想しています。

身振り手振りは効果なし

身振り手振りを使ったような説明はできなくなります。

スライドの表示状態が悪いと致命的になる

通信環境の悪化などにより画像が乱れた場合にスライドが見えづらくなる場合がある(話し手/聞き手に関わらず発生しうる)

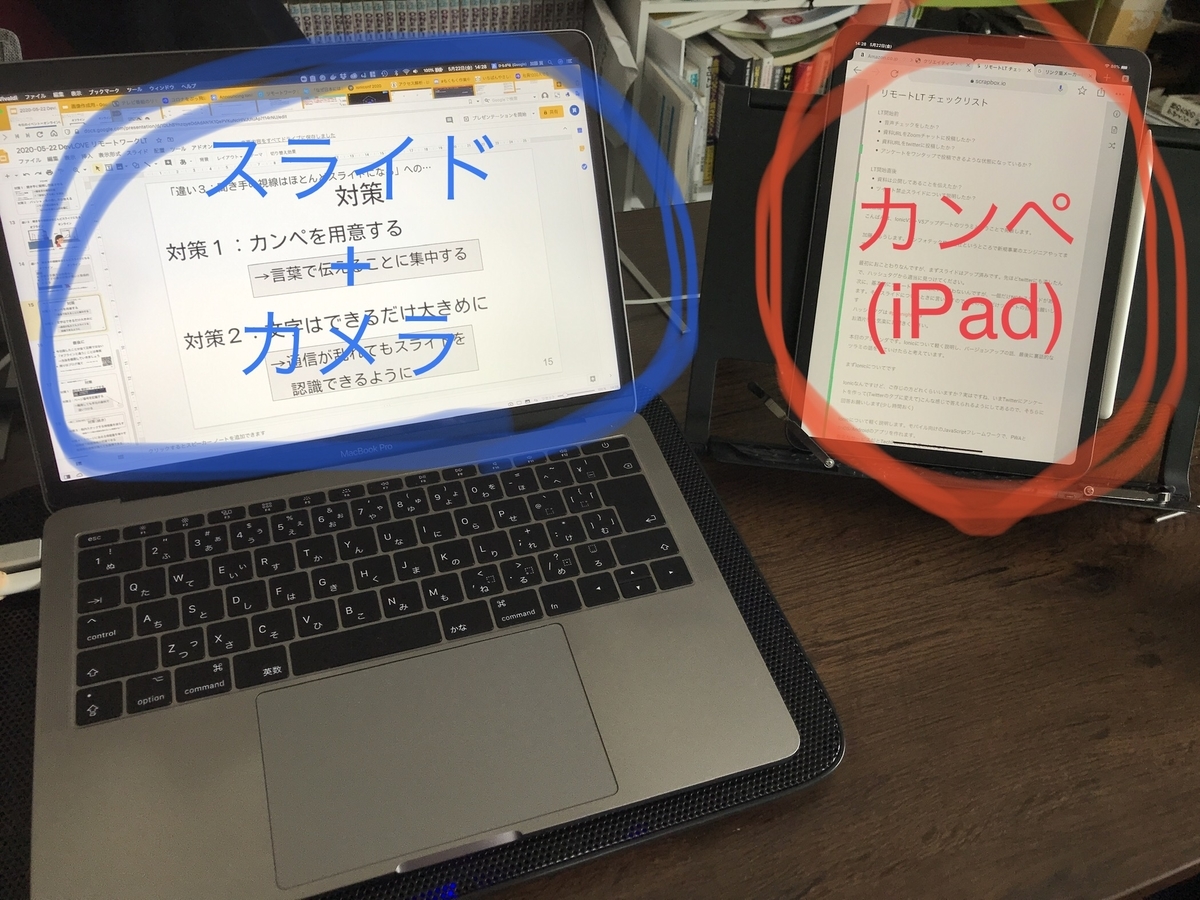

対策3−1:カンペを用意する

聞き手から見えてないので発表者側はカンペを置くこともできます。実は発表内容をぜんぶ文字起こししたカンペを手元のiPadに映していました1。

対策3−2:文字はできるだけ大きめに

配信環境、受信環境にも依るのですが文字がぼやけたり、というトラブルは起こる可能性があると考え、文字は可能な限り大きめなサイズを選びました。対策1−4と逆行する内容になるのでバランスは見る必要がありますが…。

所感

以上、今回のLTで工夫してみたことでした。ここに書いてあることが違いの全てではありませんし、私の行った対策が必ずしも有効だったかどうかはよくわかりません。ただ、オフラインとオンラインは違いがあるということは確かです。LTに限らず、オンライン登壇のノウハウも今後は必要になってくるのではないでしょうか。

宣伝?

LTといえば、まさに明日、DevLOVEのLT大会が開かれます。本日20時まで参加登録受け付けてますので、みなさまぜひご参加ください。LT枠もまだ1枠ありますよ!2

3D2Yの精神で勝手に強くなる

この記事は緊急事態宣言 アドベントカレンダー33日目の記事です。

割と精神論的なポエムですがお付き合いください(笑)

チームが会えなくなって思ったこと

コロナで一気にリモートワーク化が始まったときに、直感的に思ったのが「これ、リアル3D2Yじゃん・・・」でした。

3D2Yとは?

漫画「ONE PIECE」で、エースの死後、エースを弔いに黙祷を捧げた際にルフィが腕に刻んでいた文字です。「3D」の部分にバッテンがついています。

第597話において、ゾロによって意味が解説されます。麦わらの一味はとある事情で別々の世界に飛ばされてしまっています。「3D2Y」の意味は、本来は3日後(3DAYS)に再集合の約束だったのを2年後(2YEARS)に変更する、ということです。

[第597話]ONE PIECE - 尾田栄一郎 | 少年ジャンプ+

この2年間に、麦わらの一味のメンバーはそれぞれ別の場所で、いろんな経験をして、めっちゃ強くなります。そして2年後に無事再開します。 ここのポイントは各々が勝手に強くなったところです。ルフィが具体的に強くなれと指示したわけではありません。

勝手に強くなる

さて、話を現実に戻します。新型コロナウィルスの影響で、直接顔を合わせることができなくなったチームはたくさんあると思います。もちろん、何らかのコミュニケーションツールを通じてオンラインでは顔を合わせているなど完全に孤独というシチュエーションはあまりないかもしれません。が、顔を合わせていない時間が増えたことは間違いありません。この間に各々が見えないところで勝手に強くなってたら、再集結したときのチームのパワーってものすごくなりそうじゃないですか?

どの部分で強くなるべきか?

じゃあ、どの部分で強くなったら良いのかというところですが、個人的には何でもいいと思います。アフターコロナに何が求められるかを正確に予測できる人はどこにもいません。ONE PIECEでも各々が考えた方法で強くなってます。

…でも、何でもいいって言われると逆にちょっと難しいで人もいますよね。そういう方は、チームの中で求められている自分の役割を強化できそうなことに注力すると良いかと思います。

ところでお前は強くなってんの?

私の話をすると、純粋に開発力を高めてます。現場では余り使ってない開発言語を1から習得してます。業務時間終わってからもPCに向かってゆるゆると開発したり写経してたりします。新規事業のチームのぼっち開発者なので、やっぱり開発スピードは上げたい。昨年度は開発力が乏しかったために開発に時間がかかったりと歯がゆい部分がありました。そういうのを、再結集したときに少しでも減らせたらと。

そんなこと言っても家庭があるからなかなか時間取れないよ?

ありますよね…!特に子育てとリモートワークの両立に悩まれている方は業務外に時間を取って強くなるとか無理!な場合もあるでしょう。でも、子育ての中から学べることもあると思います。1何も、勉強するとか本を読むとか、そういうのだけが「強くなる」ではありません。今までとは違うイレギュラーな生活の中から強くなる機会はあり、それを再集結のときに持ち寄ろうって話。

部下にも勝手に強くなってほしいんだけど…

そんな人のために@PassionateHachiがぴったりなスライドを残してくれてるのでこちらをご参照ください。

www.slideshare.net

おまけ

ちなみにONE PIECEなんですが、現在少年ジャンプ+のサイトにて61巻まで無料公開中です。ちょうど「3D2Y」が出てくるところくらいまで読めます。

-

子どもいないやつがいうなよという話ではありますが…↩

リモートワークによる運動不足を解消する

この記事は緊急事態宣言アドベントカレンダーの14日目の記事です。

緊急事態宣言が7都府県に出されて既に2週間以上経ちました。このタイミングでリモートワークを始めた方も多数いらっしゃるでしょう。私もその1人です。

リモートワークをやってみて感じるのが圧倒的な運動不足です。会社に通勤していたときは1日平均10000歩以上歩いていたのですが1、家の中だとせいぜい1000歩くらいですかね。何も対策しなければ確実に運動不足になります。そこで、運動不足を解消するために私がやってることをご紹介します。

スタンディングデスク

スタンディングデスクを購入しました。

足元のレバーを押しながら机を押し引きすることで高さを調節できます。ガス圧のサポートがあるのでラクに調整できます。元々会社でもスタンディング環境が整っていたのですが、運動不足だけでなく集中力UPの効果もあるので個人的には超おすすめです。

スタンディングデスクを選ぶポイントについては別記事にまとめたのでそちらをご参照ください。

空気椅子

リモートワーク中にふと思いつきました。

椅子がないなら、空気椅子を使えばいいじゃない。 試してみたところ、かなりキツイです。運動不足解消にはピッタリ。椅子がなくてかつ運動不足に困ってる方、いらっしゃいましたらぜひお試しあれ。次の日の足の状態は保証しませんがw

急に筋トレを促す自作アプリ

エンジニアたるもの、課題は技術で解決すべし!と思い、アプリを作りました。ご存知「みんなで筋肉体操」の動画を唐突に動画を再生し始めるアプリです。30分に1回イベントが発生し、5%の確率で動画が起動する仕様です。工夫したところは

- ゲーム性をもたせることで

- 1日に1回発生するかしないかくらいの確率にすることで、発生したら後回しにしたくなくなる(言い訳しにくくなる)状況を作る

- 会社のみんなに配布できるようにGolangで作成(クロスコンパイルできる)

詳細についてはもっとアプリができあがってからQiitaにでも記事をあげようと思っています。もう少々お待ち下さい。

楽しく運動不足解消しよう

運動不足解消のためにやってることは以上となります。家の中の運動は意識的にやる週間をつけないとすぐに三日坊主になりがちです。ちょっとした遊び心を入れて楽しく運動することが、継続への近道かなと思います。

スタンディングデスクを選ぶポイント

スタンディング用の昇降デスクを買いました。

スタンディングデスクの購入を検討される方向けに、デスクを選ぶ際の確認ポイントを書いておきます。

確認ポイント1:スタンディングが自分に合っているか?

そもそも論なのですが、スタンディングは人によって合う / 合わないがあります。スタンディングでの仕事が合わない人がスタンディング環境を作っても無駄な出費が増えるだけですので、買う前に一度試してみましょう。コストゼロでできます。例えばいつも使っている机の上にダンボールや箱や本などを乗せて、その上にノートPCを置くだけでなんちゃってスタンディング環境を作ることができます。この環境で何日間か仕事してみて、立ってる間の効率UPが感じられないようであればやめておいたほうが良いです。(ちなみに体力的にキツくなるのは大丈夫です。慣れないうちは長くスタンディングするのはキツく感じるので。)

確認ポイント2:昇降デスクのタイプ

スタンディングが苦ではなかったら昇降デスクの導入を検討しましょう。昇降デスクは大きく以下の4タイプあります。

- ストッパーで調節

- 手動手回し昇降

- ガス圧昇降

- 電動昇降

このうち1から4にかけて値段が高くなっていきます。まず1は手動でストッパーの長さを調整するものですが、スタンディングデスク用途には向いてないです。高さを調節するのが大変なので、頻繁に立ち座りを切り替えることができません。残った2〜4の中のおすすめは3のガス圧昇降タイプです。上げ下げもラクですし、お値段もそこまで高くないです。ただ、現時点ではかなり人気らしく入荷待ちが多い状況です。納期にはお気をつけください。

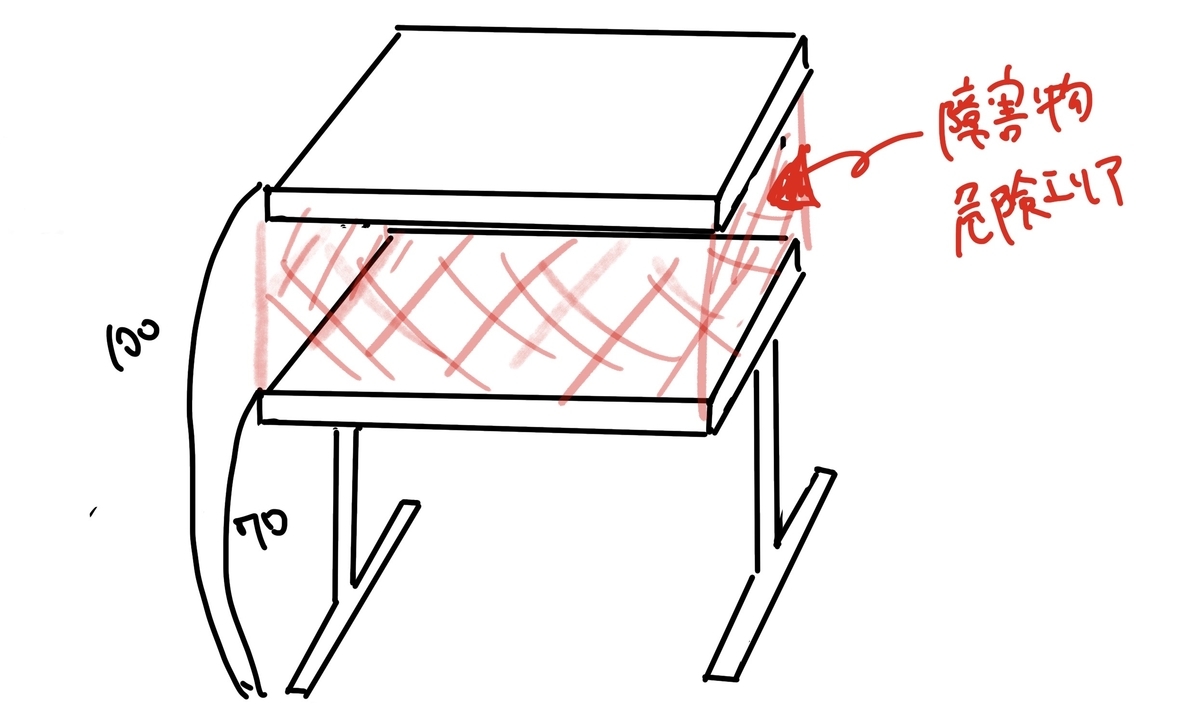

確認ポイント3:高さの調節範囲

昇降デスクのタイプが決まったら、高さの調節範囲を確認しましょう。座っているときと立っているとき、それぞれの作業のしやすい机の高さをメジャーなどで計測しましょう。昇降デスクのそれぞれの商品ページに高さの調節範囲の寸法が書いてあります。自分の作業しやすい高さが範囲に入っている昇降デスクを選びましょう。

測ってみるとわかるのですが、特に座っているときの高さを満たせない昇降デスクが結構あります。購入の際はお気をつけください。

確認ポイント4:天板のサイズ

昇降デスクに限った話ではないのですが、部屋の空きスペースと相談してデスクの天板のサイズを決めておきましょう。昇降デスクの場合、高さを変えたときの可動域内に障害物を置けなくなりますので、それもチェックポイントです。例えば、高さ70cm〜100cmの間で調節できる昇降デスクの場合、以下の絵の赤い部分に障害物があるとうまく昇降できなかったり、事故の原因になったりします。

[参考]実際に購入したデスク

参考までに私は武田コーポレーション社のガス昇降式デスク(天板120cm)を購入しました。作りも頑丈で快適に使えていますので良い買い物だったと思います。

※2020/4/23現在、メーカー欠品中になっているようです…。

自分に合ったデスクを!

以上が私が思うスタンディングデスクを選ぶ際のポイントです。スタンディングでの作業は人によっては大ハマリするワークスタイルです。自分にあったデスクを見つけて、より良いワークスタイルを見つけていきましょう。